「久しぶりに着物や浴衣を出してみたら、なんだかヘンな匂いがする…」こんな経験をお持ちの方、意外と多いのではないでしょうか? また最近では、リサイクル着物やアンティーク着物を買ってきてから「匂いがキツい」と感じて困った…というケースもよくあるようです。

着物に付いてしまう匂いの元には、様々なものがあります。例えばタバコの匂いやペットの匂い、また芳香剤や香水の匂い、更には匂い対策のための樟脳(しょうのう)や香り袋の匂いが取れなくなる…なんてことも。しかし最も特徴的かつ困った匂いとしては「カビの匂い」が挙げられるでしょう。「着物がカビ臭い」と感じたら、危険信号! 放置をしておいたり誤った対策をすることでカビがどんどん増えて着られなくなったり、周囲の着物にもカビ菌や匂いが移ってしまうことがあるんです。

この記事の目次

そもそも「カビ臭い」ってどんな匂い?

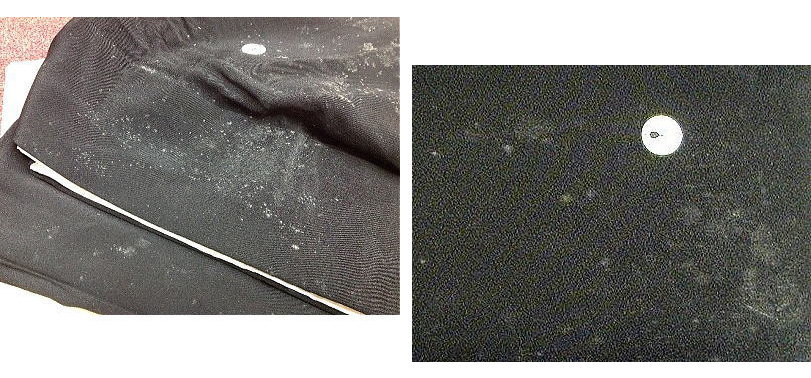

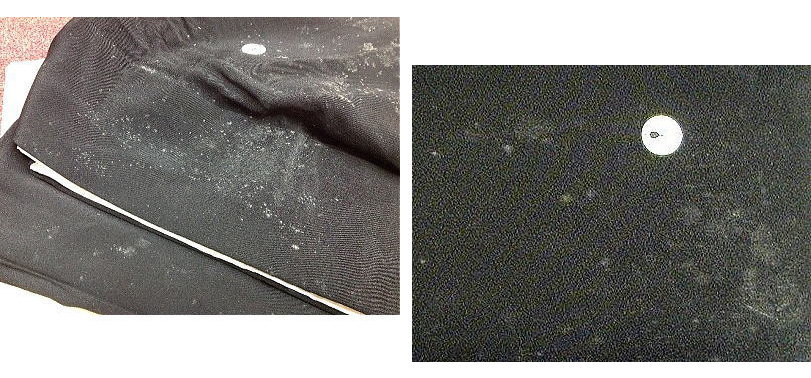

・白カビ:表面にフワフワと生えるカビで、衣類の奥に張る根の部分まで白いのが特徴です。

・色素系カビ:緑・青・黒等の色がついているカビです。色によって黒カビ・青カビと呼ばれることもあります。白カビのようにモコモコとは生えず、点々とシミのように生えるものが多い傾向にあります。

【カビの匂い例】

人によって匂いの感じ方は違いますが、カビの匂いを以下のように感じる方が多いです。

- 水彩絵具のような匂い

- 水をためているバケツのような匂い(腐った水の匂い)

- ほこりが溜まっている場所のような匂い

- 腐ったチーズのような匂い

- 傷んだ果物のような匂い

保管していた着物・購入してきた着物に上記のような違和感のある匂いがあったら、「カビの匂い」である可能性が高いと言えるでしょう。

着物のカビの匂い対策、これはNG!?

カビ臭い着物に「消臭スプレー」はダメ!

古着や帽子・バッグ等の匂い取りにはよく使われる、スプレー型の消臭芳香剤(消臭スプレー)。「リセッシュ」「ファブリーズ」等が有名ですね。ファブリーズの登場は1999年とのことですが、10年以上の歴史を経る中で、現在では洋服・ソファ・家具等、幅広いものに使えるようになっています。

でもいずれの製品も、残念ながら「着物類」には使うことができないんです。例えば「リセッシュ」の使用説明書でも、使えないものに「和装品」とハッキリ明記してあります。

これは着物類が「水性のシミ」に弱いためです。スプレー型の芳香剤は、多くの場合水をベースに界面活性剤、除菌剤、香料等が加えられています。匂いを取るには全体が軽く湿る程度にまでスプレーをしなくてはなりません。着物はこのような「濡らされる状態」に弱く、濡らした場所が輪ジミ・変色・縮み等を起こしてしまいます。

カビ取り対策に「アルコール」はダメ?

「カビ菌を殺菌するために、アルコール(エタノール等)を吹き付ければよいのでは?」と考える方も多いようです。確かに無水エタノール等のアルコール類はカビ菌を殺す効果があるのですが、これも着物類にはNG。

特に正絹(シルク)でできた着物はとてもデリケートで、濃度の高いアルコール成分によって色落ち・変色・生地の変性等を起こしてしまうことがあります。また万一アルコール類で色落ち・変色等が起きてしまった場合、業者でも染め直しができないケースもあるんです。

着物のカビ臭さを感じたら行うべき対策・6ステップ

では「来週には着よう」と思って出した着物にカビの匂いを感じたら、どのように対策を取れば良いのでしょう?知っておきたい応急処置について解説していきます。

1.着物の状態をしっかり確認!

「着物がカビ臭い」と感じたら、まずは保管しているすべての着物・和装小物の匂いを確認してみましょう。「おかしい」と思うものがあれば、その着物の状態を細かくチェックします。

- 黒・青・緑等の小さな斑点ができていないか?

- オレンジ~茶褐色の斑点(カビによる変色)ができていないか?

- 白くフワフワとしたカビが生えていないか?

- 刺繍部分・地色部分に変色が起こっていないか?

- 胴裏部分(裏地)の状態はどうか?

特に背中の裏側部分、裾(すそ)の裏側部分、肘・ヒザ等があたる部分等はチェックを歯忘れてしまいがちです。カビが目立つ状態になっていないか、丁寧に状態を確認しましょう。

2.カビ取りの応急処置をする

表面にフワフワとした白カビが生えていた場合には、取り急ぎ表面のカビを取る作業を行います。

【白カビのカビ取り手順】

1)着物の和装ハンガーにかけ、屋外(庭やベランダ)等に吊るします。屋外作業が難しい場合には、部屋の床等に新聞紙を敷いてから窓をすべて開けて十分に換気します。

2)カビを吸い込んでしまわないよう、マスクを着用します。

3)古いハンカチ・布等を使って、軽く払うように表面のカビを落としていきます。カビを強く押し込まないように注意しましょう。

4)表面のカビが見えない状態になったら、後述する「陰干し」を行います。

※布で強く生地をこすらないでください。摩擦による変色・生地の変質を起こす可能性があります。

3.陰干しをする

カビ菌は「温度・湿度・栄養状態」のバランスによって爆発的に増加します。カビの匂いを飛ばし、カビ菌が増加しないようにするには、繊維の中の湿度を下げる(乾燥をさせる)ということが大切です。ただデリケートな着物は高温乾燥に弱いので、ご自宅で対策をする場合には長めの「陰干し」を行います。

【陰干し手順】

1)着物を和装ハンガーにかけ、直射日光にあたらない場所で干します。

2)屋外で干すことが難しい場合には、しっかりと換気をしている室内、もしくは除湿した室内で乾燥を行います。

3)匂いを飛ばしたい場合、通常の虫干し等に比べて長めに干します。カビの匂いが気になる場合、1日あたり3~4時間以上で、3日~一週間以上の陰干しをするケースもあります。途中で雨等で湿度が高くなっている場合には、必ずエアコンで換気、除湿を行いましょう。

4.ドライヤーをかける

「ゆっくり陰干しをしている時間がない!」という場合には、扇風機やドライヤー(冷風)等で風をかけ続けて、匂いを飛ばします。

5.アイロンをかける

乾燥だけでは匂いが飛ばない場合で、なおかつアイロンがかけられる素材の場合には、全体にアイロンをかける対策を行います。蒸気が出る「スチームアイロン」を使うと汗等の成分が飛ばしやすくなるほか、殺菌もしやすくなるのでより効果的です。

アイロンは裏側からゆっくりとかけた後に、更に表側からもかけるのが理想的です。ただ染色・素材によってはアイロンの熱・蒸気による生地の収縮・変色等が起こる場合があります。アイロンをかけられる素材・染色なのかがわからない、適切な温度がわからないという場合には、スチームアイロンは避けた方が良いでしょう。

6.茶葉で消臭をする

「アイロンでもダメだった」という場合には、お茶の葉っぱの消臭効果・芳香効果を使って、カビ臭さを目立たなくします。

【お茶っ葉消臭の手順】

1)茶葉を空炒りします。フライパン等を使って、お茶の葉がカラカラになり香ばしい香りがするまで炒りましょう。

2)炒ったお茶の葉を半紙で包むか、お茶パック等に入れます。

3)畳んだ着物と共にタトウ紙の中に入れて、数日置きます。(タトウ紙を新しいものに取り替えるとより有効です)

着物のカビの匂い取りはは「カビ取りクリーニング」が必要?

上記でご紹介した「陰干し・アイロン・消臭」等の方法は、いずれもカビの匂いを目立たなくさせるための「応急処置」「対症療法」です。カビ菌の発生がごく初期の状態で、なおかつ上記の方法を丁寧に行い、更にその後の保管で「消臭・吸湿」等に気を遣いって頻繁に陰干しをする…ということであれば、カビ菌の繁殖を抑えられることもあるかもしれません。

ただ、以下のような場合には、カビ菌の除去(匂い取り)をご自宅で完全に行うことは難しいと考えられます。

【衣類にカビが発生しているケース】

・青カビ・黒カビが発生している

・カビが様々な箇所に発生している

・カビの発生範囲が広い

・応急処置をしてもカビの匂いが取れない

・応急処置後も繰り返しカビ臭さが起きる

・表面の白カビを取ったがカビ臭さが消えない

カビ菌は非常にガンコで丈夫な生き物です。長い根を繊維の奥にまで張っているため、表面だけを取り去っても何度でも繁殖を繰り返します。この場合、専門の業者による「カビ取り」を行う必要が出てきます。

「丸洗い」だけではカビが取れない?

「カビの匂いが取れないから」と、着物を「丸洗い」に出すという方も多いようです。しかし着物の「丸洗い」とは、洋服類で言うと「ドライクリーニング」のこと。石油系の有機溶剤を使用し、主に油溶性の汚れ(お化粧品の汚れや皮脂汚れ等)を取るクリーニングとなります。カビの餌となる汚れの元を取り去るので、カビ対策にまったく効果が無いというわけではないのですが…「カビ自体」を殺菌する工程はありません。

カビの種類や繁殖状態等によっては、「丸洗い」だけではカビが取り切れず、再度カビが繁殖してしまうことも考えられます。カビをきちんと取り去るには、職人の手作業によるカビ取りが必要なのです。

「カビ取り」のコースがあるか確認を

カビの匂いを取るために悉皆屋や和装対応のクリーニング店に依頼をする際には、「カビ取り」のコースやプロセスがあるかどうかを予め確認しておきましょう。またカビの繁殖が激しい場合、お着物に変色や色ハゲ等が起こっている可能性もあります。この場合には、カビ取りの工程に加えて染め直しを行った方が良いでしょう。染め直し等の必要性も含めて、総合的に相談ができる知識・技術のある店舗を選ぶことが大切です。

帯がカビ臭い時にはどうしたらいい?

上記でご紹介をしたカビの匂いの応急処置は、訪問着や留袖等の「着物」にカビの匂いがある場合の対策です。「帯」にカビの匂いがするという場合、ご自宅で応急対策を行うのが少々困難になります。

帯の場合、「見た目にはまったく問題が無いのにカビ臭い」というケースは少なくありません。これは帯の中の芯である「帯芯」にカビが繁殖してしまっているためです。布に包まれた内側の部分がカビてしまっているため、陰干し等では匂いがほぼ飛びません。また帯は刺繍等の装飾が多い小物であるため、アイロン等をかけることもおすすめできないんです。

帯のカビ臭さを取るためには、帯を一度ほどいて状態を確認し、帯芯を取り替える・帯の生地を洗い張りする(もしくはカビ取りする)といった作業が必要になります。「帯がカビ臭い!」と感じたら、できるだけ早く専門店に相談をしましょう。