日本の伝統的工芸品の織物というと、絹織物(シルク)や木綿(コットン)でできた織物を思い浮かべる人が多いのではないでしょうか。しかし織物の原料はそれだけではありません。日本では昔から、様々な植物を原料に布を作っていたのです。

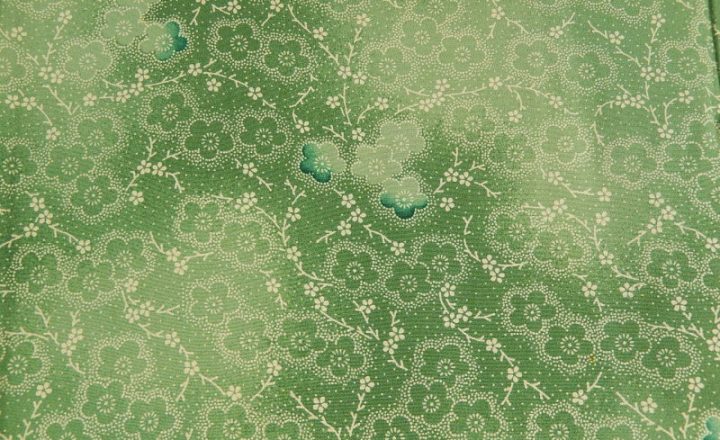

「楮布(こうぞぬの・こうぞふ)」も、そんな伝統的技術によって作られた織物のひとつ。古くから伝えられる楮を原料にした織物技術の中には、重要無形民俗文化財として指定を受けているものもあります。現在では原料・技術ともに非常に希少となっており、価値のある織物です。今回はこの「楮布」について、その特徴や作り方等を詳しく解説していきます。

この記事の目次

楮布とは?楮とは何?読み方や原料について

楮布とは、クワ科の植物である楮(コウゾ)を原料として作られる織物、ならびにその織物から作られた装飾品等を意味する言葉です。「日本最古の布」と呼ばれるほど歴史が古く、今でも神道の儀式等には楮布等の植物から織られた織物による装飾品が数多く使われています。

「コウゾ」とはクワ科の落葉低木で、繊維が長く強くしなやかなのが特徴。そのため日本では「木綿(綿花)」の生産が始まるまではコウゾ等による織物の生産が行われてきました。

同時にコウゾを煮詰めたものから「紙」の生産が続けられてきたことは、ご存知の方も多いことでしょう。「コウゾ=紙」と思い込んでいた…という人も少なくないはずです。コウゾから作られる「障子紙」「美術紙」「表具紙」等の各種の和紙は、現代でも主にタイ産・フィリピン産等の輸入品のコウゾを使いながらの生産が比較的活発に続けられています。

しかしコウゾによる織物(楮布)については非常に生産量が少なくなっており、希少な織物とされています。

楮布・太布・木綿(ゆう)とは?名称や意味の違い

楮布は「太布」「木綿(ゆう)」等と別の名称で呼ばれることがあります。しかし微妙にそれぞれ意味合いが異なるので、その違いについても知っておいた方が安心です。

太布とは?

太布は「たふ」と読みます。昔は木綿(コットン)の織物以外で、なおかつ植物から作られた布のことを「太布」と読んでいました。絹(シルク)は蚕から作る動物製品ですから「太布」ではありません。とてもざっくりと言えば「シルクとコットン以外は太布」となるわけですね。

ですから昔の考え方でいえば、コウゾから作られた楮布はもちろん、麻、苧麻、葛等で織られた織物も「太布」であったのです。

しかし近年ではコウゾを原料とした織物が「太布(阿波太布)」という名称で重要無形民俗文化財の指定を受けたこと等から、「太布=コウゾ、または藤蔓等から作られた織物」という考え方が定着するようになっています。

木綿(ゆう)とは?

現代の日本で言えば「木綿」とは綿花から作られるコットン(わた)のことですよね。ところがこの「コットン」の生産が日本で行われるようになったのは、だいぶ後のことなのです。

日本には8世紀頃には一度綿花が伝えられたと言われていますが、すぐに途絶えてしまいました。その後に定着するようになったのは16世紀以降。綿製品が一般的になったのは戦国時代後期~江戸時代に入ってからのことです。

では古代の日本で「木綿」と呼ばれていたのは何なのか?というと、「植物製品で織った布」のことをまとめて「木綿(ゆう)」と読んでいました。麻・苧(お)や藤、そして楮で作った布等もすべてが「木綿(ゆう)」だったのです。

つまり楮布だけでなく、その他の植物織物製品も「ゆう」にあたるというわけですね。神事に使う木綿垂(ゆうしで)や木綿襷(ゆうだすき)、幣帛(へいはく)等に使われいるのも「木綿(ゆう)」ですが、これらもコットンではなく楮布等の植物織物製品です。

楮布の作り方

楮布・太布は、楮の樹皮から繊維を手作業で取り出し、より上げた糸を職人が手織りしていくことで作られます。

2)甑(こしき)による蒸し:甑とは大型のセイロのような蒸し器のこと。楮は繊維が非常に丈夫で硬いため、1時間~2時間程度は蒸気にあてて柔らかくします。蒸すのではなく煮る方法を取ルチ域もあります。

3)表皮を取る:鬼皮(おにかわ)と呼ばれる外側の革を取り除いて、樹皮を柔らかくさせます。鬼皮のとり方は袋に入れて踏む方法が取られることが多いです。

4)乾燥・凍結:河川で樹皮を晒し、乾燥をさせることで樹皮を凍らせる工程です。3日程度凍らせることで内部の繊維が剥がれやすくなると考えられています。

5)皮を割く:楮の樹皮を木槌で叩いたり揉んだりしてさらに柔らかくしてから、樹皮を剥いて細く割いていきます。

6)糸をつむぐ:割いた樹皮の繊維の向きを整え、長い糸として紡いでいきます。熟練した技術が必要とされる工程です。

7)織り:重要無形民俗文化財に指定されている「太布織り」の場合、昔ながらの「地機(じはた)」を使って織り上げていきます。

糸をつむぐまでの工程が非常に多く、手間のかかる生産技術といえるでしょう。

楮布の伝統工芸品・復刻品例

楮布を生産している工房は現在では非常に少なくなっていますが、いくつかの土地や工房で帯等の和装品の生産が行われています。

阿波太布(あわたふ)

徳島県で生産される「阿波太布(阿波太布織り)」は1984年に重要無形民俗文化財の指定を受け、現在でも「阿波太布製造技法保存伝承会」によって週に一度の織りの実演が行われています。しかし後継者不足、原材料確保等の問題もあり、楮布全体の生産量は低下しています。

楮紙布(とうしふ)

新潟県中越地方・小千谷市の「織田工房」の二代目折田一仁氏によって復刻した楮布。新潟県で古来より作られてきたが長らく途絶えていた技術が現代に蘇り、カジュアルシーン向けの使いやすい和装品として好まれています。

楮布の和装品を手放す場合の注意点

「箪笥に楮布の帯が眠ったままになっている」「家族が楮布の和装品を持っていたけれど、誰も使う人が居ない…」こんな時、楮布製品を誰かに売ろうと思う人は多いことでしょう。でも楮布を売る場合にはいくつかの注意が必要です。

鑑定士在籍の中古買取り業者を選ぶ

一般的なリサイクルショップやアパレル系の古着屋等に「楮布」の帯や和装品を売りに出すことはおすすめできません。楮布の希少性は着物に詳しい人であればすぐにわかることですが、一般的には楮布はあまり知られていない存在です。

楮布は原則としてカジュアルシーンに使用する帯であり、フォーマル使用ができないこと等から、一般的なショップでは安く買われてしまう可能性があります。楮布の希少性を理解する鑑定士所属の着物買取専門業者を選ぶことをおすすめします。

証明書・証紙があるのが理想的

証明書・証紙とは、製造元の工房や作家名等が記されている紙のことです。反物で購入した際に付属するため、着物がお好きな方であれば着物とは別に保存をしているケースが少なくありません。

証明書・証紙があるとその製品の希少性やランクを示す証となるため、買取価格が高額となることも期待できます。

おわりに

楮布は「古代布」の一種であり、非常に古い歴史を持った織物です。しかし今後、日本国産の楮で作られた伝統的な技法による楮布の生産はさらに少なくなり、希少性は高くなると予測されています。

もしもご自宅に楮布製品がある場合には、ぜひ管理に気を配っていただくことをおすすめします。天然植物製品である楮布は、現代の洋服に比べてデリケートで、褪色・変色等が起きやすい製品です。定期的な陰干し等のメンテナンスを行い、トラブルが起きないように管理していきましょう。