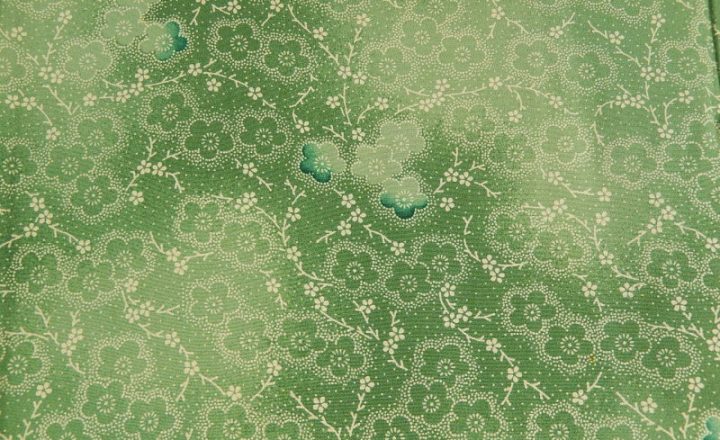

アイキャッチ画像出典:Wikipedia

日本には昔から様々な織物・染物の技術がありましたが、その中の多くが後継者不足や原材料不足等の理由で途絶え、今では手にすることができなくなってしまいました。しかし中には技術が復刻され、昔ながらの魅力的な伝統技術を現代でも身につけることができる着物もあります。

「小倉織(こくらおり)」も、そんな復刻された伝統技術による織物・着物のひとつです。その鮮やかな美しさと丈夫で、現代では海外からも高い評価を受けています。小倉織の着物以外にネクタイやリボンバッグ、名刺入れ等をご覧になったことが有る方も多いかもしれませんね。

今回はこの「小倉織」について、その歴史や特徴を詳しく解説していきます。

この記事の目次

小倉織とは?カンタンな概要

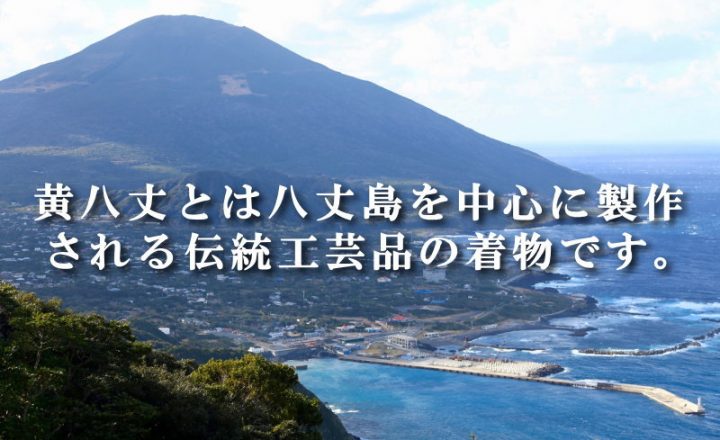

小倉織とは、現在の福岡県北九州市で生まれた木綿の織物、ならびにその織物から作られた着物・和装小物のことです。かつてこの地方が豊前(ぶぜん)小倉藩(こくらはん)であったことから、「小倉織(こくらおり)」という名前が付けられました。

小倉織は明治期に衰退後復活しましたが、昭和初期に一度その技術が途絶えています。1980年代に入ってから染織家の築城則子氏によって技術が復元され、現在に蘇りました。

スッキリとした縦縞模様が特徴で、非常に丈夫な織物でもあります。その美しい柄や耐久性によって、現代ではインテリア雑貨や小物類等の人気も高く、評判を呼んでいます。

小倉織の歴史

発祥は16世紀頃

小倉織の発祥にはいくつかの説があります。ひとつは小倉藩主が現代の長野(当時の信州松本藩)で暮らしていた時に母に作ってもらった生地を伝えたというもの。また信州からやってきた家臣の中にその技術を持っていたものがいたという説もあるようです。この二説の場合には、小笠原氏による信州文化の影響が見て取れます。

しかし資料によると、徳川家康が鷹狩の際の羽織として小倉織を着用していたという記録も遺されています。家康の鷹狩は小笠原氏が小倉に根を下ろす前のことであり、この場合にはさらに古くから小倉織の技術が発達していたことになります。

発祥起源についてはまだハッキリとはしていませんが、16世紀頃にはすでに小倉での綿の栽培、織物技術の確立がされていたことは間違いないようです。

丈夫さで人気に

小倉織の名前が全国に知られるようになったのは、歌舞伎『小笠原諸礼忠孝』のモチーフとされている小笠原騒動でのこと。「小倉織の袴によって命が助かった」というエピソードが各所へと伝わり、小倉織の袴は日本全国の武士に好まれるようになったと言われています。

ちなみに当時は身分によって着用できるものが違っており、庶民は絹の着物を身につけることはできませんでした。「木綿」の織物でなおかつ丈夫、さらに型崩れしにくい小倉織は、徐々に武士の世界から庶民にも伝わって愛用されるようになります。19世紀中頃まで、爆発的な生産量を誇った記録が遺されるほどの人気製品となったのです。

しかし幕末の丙寅戦争によって小倉藩は壊滅的な状態となり、隆盛を誇った小倉織は一気に衰退してしまいました。

明治期は学生服として登場

明治期に入ると大学・高校といった現代に通じる近代的な教育制度が確立します。そんな中で需要が生まれたのが「学生服」でした。

小倉織の復興に力を入れていた当地では「小倉織物株式会社(こくらおりもの・かぶしきがいしゃ)」を作り、特に学生服の布地の生産を活発に行うようになります。男子学生が身につける霜降りの小倉織は、当時は全国で見ることができたと言われるほど珍重されたのです。

しかし第一次世界大戦等による経済不況の煽りを受けて、小倉織は再度衰退。昭和初期には完全にその技術が途絶えてしまいました。

現代へ繋がる技術の復元

失われてた織物技術「小倉織」と染織家であった築城則子氏が出会ったのは、1980年代に入ってからのことです。ごく小さな布の断片を見た氏は、その縞模様と丈夫な作りに魅力を感じ、技術の復元に取り掛かります。

二年以上の試行錯誤を経て「小倉織」が復元されたのは1984年、昭和59年のことでした。伝統的な技術に現代的なセンスを取り入れた「小倉織」は一躍人気に。現代では和装品はもちろんのこと、エプロンやテーブルリネン、椅子・勝目器具等も作られ、人気作品となっています。

小倉織の特徴

経糸が通常の3倍以上

通常の平織りの場合、経糸(たていと)と緯糸(よこいと)は一本に対し一本、また多くても一本に対し二本程度の比率で織られます。ところが「小倉織」では、使われる経糸は通常の3倍程度。そのため織り上げた布地は経糸がとても目立ち、緯糸はほとんど見えません。

柄は縦縞または無地

上記のような織りの特徴があることから、小倉織では経糸の色味を変えることによって生まれる「縦縞(たてじま・ストライプ柄のこと)」の柄が伝統的な柄行となっています。着物好きな方でも多くの方は「小倉織」といった時、この縦縞を連想されることでしょう。

しかし小倉織は縞柄ばかりではありません。2色の糸を撚り合わせた「杢糸」によって織られる無地(霜降)の小倉織もあります。こちらは明治期の学生服の生地をルーツとしたものです。

手織り製品と機械織り製品がある

築城則子氏が制作・監修する製品を扱う「株式会社 小倉縞縞(旧 有限会社小倉クリエーション)では、都筑氏による伝統技術の手織り製品のほか、現代的なセンスを取り入れた機械織り製品も販売しています。

手織りの製品には「小倉織」のブランド名が付けられ、機械織り製品は「縞縞」という名前が付けられています。

家に眠っている小倉織を高く売るには?

上記でご紹介したように、波乱万丈とも言える歴史を越えて蘇った「小倉織」。現代でもその丈夫で美しい織りは、帯などの和装品として着物好きの間で愉しまれています。

しかし中には「購入したままで使わない小倉帯が眠っている」「きもの道楽の家族が遺したものの中に小倉帯があるようだ」というケースもあるようです。小倉織をそのまま眠らせてしまうのはもったいないもの。上手に売るにはどのような点に気をつければよいのでしょうか。

様々な流通ルートを持つ着物専門買取業者が理想的

日本工芸会正会員・築城則子氏が制作する手織りの小倉織は美しさ・丈夫さともに一級品であり、例えば帯等は新品の場合だと100万円近い高額で取引される高級和装品です。

しかし着物に詳しくない中古業者においては「現代着物」として扱われてしまったり、「フォーマルに着られない」という点から値を下げられてしまう可能性が考えられます。最悪の場合「木綿きものだから」という理由で買い取ってもらえない恐れもあるのです。

国内の着物コレクターや海外の着物好き等、流通ルートを各所に持っている「着物専門の買取業者」に製品を買取査定してもらった方が良いでしょう。

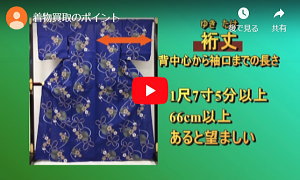

手織り品・作家名入りの証紙・証明書を

『小倉織の特徴』で解説したとおり、現代の小倉織には伝統技術を受け継いだ手織り製品と、幅広いグッズ制作等にも使用できる機械織り製品があります。機械織り製品は価格帯も比較的手軽であり、中古買取り価格にも違いが出てきます。

知識のある着物鑑定士であれば証紙なしでも製品を見分けて適切な査定額を付けてくれますが、やはり作家印等が入った証紙がある方が買取価格は上がります。購入時の証紙・証明書や作家の捺印・サイン等が遺されていないかどうか、一度確認してみることをおすすめします。

おわりに

現代に蘇った手織りの小倉織。その丈夫さは昔ながらのものですが、天然の植物染料によって染められている製品は、保管状態によっては褪色・変色等が起きる恐れがあります。ご自宅に手織り小倉織がある場合には、定期的な空気の入れ替え・陰干し等を行う他、日光に長時間当てることを避ける等、保管には十分に注意しましょう。