中古でも高額で取引される着物には「作家着物」や「伝統工芸品の着物」があります。「牛首紬(うしくびつむぎ)」も、古来から伝えられる伝統的な技法で制作された「伝統工芸着物」のひとつです。「牛首紬」はその独特の表情やしなやかさから人気があり、女優さんやタレントさん等の芸能人もよく着用しています。

今回はこの「牛首紬」について、その特徴や歴史、買取業者に売りに出す場合の注意点等をくわしく解説していきましょう。

色や濃淡他全てに口を出して仕立てた着物が届いたので自慢させてください!

藍色で染めた牛首紬ちゃんです。濃淡を光の加減による陰影かのように見えるよう苦心してもらいました。

牛首紬の生地の透明感を見て、清流のような着物にして纏いたいという衝動から依頼したものです。 pic.twitter.com/nY4r4lIULB— 藍色 (@blue_kimono) 2019年2月27日

仕立てた牛首紬に、祖母が父に仕立てた紬を羽織りました。親子三代夢の共演というやつですね。 pic.twitter.com/ijZYVkEQEl

— 藍色 (@blue_kimono) 2019年3月24日

この記事の目次

牛首紬とは?

牛首紬(うしくび-つむぎ)とは、石川県白山市・白峰地域で生産される紬の反物・着物等の和装製品のことを指します。「牛首」という一風変わった名前は、かつてこの地域が「牛首村」と呼ばれていたために付けられたものです。

石川県指定無形文化財

牛首紬は昭和54年には石川県の指定無形文化財に、そして昭和64年には経済産業大臣指定の伝統工芸品の指定を受けています。また平成19年には、石川県牛首紬振興協同組合によって商標登録もされました。

指定の要件

1、緯糸はすべて玉繭から直かに挽いた玉糸を用いること

2、高機によること

石川県指定無形文化財とは「演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で歴史上又は芸術上価値の高いもの(石川県文化財保護条例第一章第二条二項)」を意味し、牛首紬についてはその製造技術に対して牛首紬保存会が石川県から指定を受けたものです。

経済産業大臣指定 伝統的工芸品

技術・技法

1、先練り又は先染めの平織りとすること。

2、たて糸に使用する糸は生糸とし、よこ糸に使用する糸は「座繰り」による玉糸とすること。

3、よこ糸の打ち込みには、「手投杼」又は「引杼」を用いること。

原材料

使用する糸は、生糸又は玉糸とすること。

地域団体商標「牛首紬」(登録第5015695号)

指定商品又は指定役務:石川県旧牛首村に由来する製法により白山市で作られる紬織物の帯・長着

商標権者:石川県牛首紬生産振興協同組合

商標原簿に登録された日:平成19年1月5日

ラベル表示

牛首紬の歴史

牛首紬の歴史は大変古いものです。生地を作る機織り(はたおり)の技は、平治の乱(1160年)にて戦に敗れた源氏の流れを汲む大畠氏が牛首村に伝えたと言われています。

雪峰白山のふもとである牛首村は傾斜地であり耕作地が少なく、さらに雪深い気候でもあり、稲作等の農業を盛んに行うことが難しい土地でした。そのため牛首村では現金収入として「養蚕(ようさん)」が盛んに行われるようになります。

繭の多くは都へと出荷されましたが、二匹の蚕が作る「玉繭(たままゆ)」はフシがあるため、均一な生糸や絹織物を作ることができません。そのため「屑繭(くずまゆ)」として扱われ、出荷をすることができませんでした。この玉繭を用い、古くから伝授された機織りの技術を使って生産されたのが「牛首紬」なのです。

牛首紬の美しさや丈夫さは多くの人に知られるようになり、江戸時代には日本全国に出荷されていたという記録も残っています。明治・大正頃までには、その生産量はさらに拡大。白峰地域は絹織物の一大生産地域となりました。

ところがその後の経済不況、そして繰り返される戦争によって、贅沢品である養蚕や紬の生産は一気に縮小の途をたどります。第二次大戦後、紬の生産をしていたのは僅かに一軒。旧・牛首村の村人たちによって、細々と伝えられる技術となってしまったのです。

しかし1963年、白峰地域の振興・集落の人々の暮らしを支える産業の確立のため、西山鉄之助氏が養蚕を再開し、職人を集めて紬を生産し始めました。伝統的な技術を継承した「牛首紬」は、高級紬かつ伝統工芸品として多くの人々に注目され、愛用される存在となったのです。

牛首紬の作り方

先日、石川県に行ってきました。白山工房で牛首紬の工程を見学いたしました<続>全ての工程が一貫して産地にて行われています。・・・あぁ800年の歴史、情報として知っているのと、実際この目で見るのとでは大きく違いますね。五感でフルに感じてまいりました。 #牛首紬 #kuromon pic.twitter.com/4FgjJgKHpb

— 黒門 みやもと (@5291ban) 2017年8月10日

本日は校外研修で牛首紬白山工房様と小松精練様を見学させていただきました!授業では聞いていても、実際に目で見て触って感じるテキスタイルや繊維のお仕事は学生にとって驚きの連続だったようです^_^見学させていただきました企業様、ありがとうございました!#金沢文化服装学院#ファッション pic.twitter.com/fZPVJ5mo4Q

— 金沢文化服装学院 (@kanazawa_bunka) 2017年7月14日

それでは牛首紬の作り方を見てみましょう。

1)選繭・煮繭(しゃけん):繭を選別し、煮る工程です。繭を煮ることで繭糸を接着させているセリシンが融解され、つむぎやすい状態になります。

2)繰糸(くりいと):煮繭した繭から糸を引き出して、生糸にします。牛首紬では緯糸用には「座繰り」と呼ばれる、座って繭から糸をたぐりつつ糸枠に巻き取る歩法が用いられます。

3)撚糸:「八丁式」と呼ばれる方法で糸を撚り合わせ、丈夫な糸を作ります。

4)精錬:糸をはたいて空気を含ませる作業です。表面の余分な成分を落とすことで、絹本来の美しい表情が表れます。

5)染色:先染めの場合には、草木染等による染色をこの段階で行います。

6)放置:先染めした糸は、色の定着のために6ヶ月程度放置されます。

7)糊付け:経糸の準備として、経糸に糊を付けます。

8)管巻・整経・旗掛け:機織りをするために糸を巻き取っていきます。一本一本を丁寧に扱わなければならない、手間と時間と集中力を必要とする作業です。

9)製織:箱とび2丁杼を用いて、丁寧に力強く織り込んでいきます。経糸に生糸、緯糸に玉糸を用いることで独特の風合いが生まれます。

牛首紬の特徴

生産工程が一貫している

一般的な織物・着物では、「製糸・撚糸・精練・染色・製織」といったそれぞれの工程は分業化されていることが多いもの。しかし「牛首紬」では分業生産制を取らず、生産の全プロセスが一貫して行われています。時間も手間もかかる生産方式ですが、そのこだわりが伝統工芸品としての希少価値を高めているとも言えるでしょう。

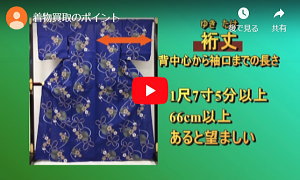

高機の製品と機械織りがある

牛首紬には高機(たかばた・手織りのこと)と、玉糸機(たばいとばた)と呼ばれる機械織りのものがあります。石川県指定無形文化財のものは高機のものに限定されており、高機・玉糸機でそれぞれラベル表示(証紙)の表示も異なります。

先染めと後染めがある

牛首紬は先染めのものだけではなく、後染めの友禅きもの等もあります。先染め・後染めによって、その見た目や表情が大きく異なります。

セミフォーマルとして着られるものも多い

牛首紬は織り上げの技術向上によって、洗練された表情を持つ反物が生産できるようになっています。さらに後染めのものの場合、訪問着・社交着といった「セミフォーマル着物」として生産されている着物も多いです。

一般的な紬が「普段着・おしゃれ着」として考えられていることが多いのに比べ、牛首紬はより広い範囲で着られる着物と言えるでしょう。この点が牛首紬の買取価格が比較的高い理由ともなっています。

牛首紬を買取業者に売りに出す場合の注意点

証紙・保証書・検査合格証を見つけよう

牛首紬には上記でご紹介したとおり、生産方法が「手織り」のものと「機械織り」のものがあります。「石川県無形文化財」の指定を受けているのは「手織り(高機)」のものであり、生産方式によっても買取価格等が変わってくることがあります。

牛首紬を高額買取してほしい場合には、査定時に購入時の証書・保証書・検査合格証等をかならず添えるようにしましょう。

着物に強い専門業者に売るのがコツ

玉繭を使った「牛首紬」の独自の「節(フシ)」が浮いた光沢ある表情は希少価値の高いものであり、着物の知識がある業者であれば高額の買取も期待できます。しかし一般的なリサイクルショップやセカンドショップ等の場合、牛首紬の希少性が理解されず、安い価格を付けられてしまう可能性も大です。

「牛首紬」の着物や帯・反物等を手放す場合には、着物の専門知識がある買取業者を選ぶようにしましょう。

おわりに

牛首紬には、「釘抜紬(くぎぬきつむぎ)」という別称もあるのだとか。これは引っ掛けた釘で紬が裂けず、かえって釘を引っ張って抜いてしまうほどに丈夫な紬…という意味なのだそうです。それほどに丈夫な紬ですから、何年経っても美しく着ることができ、古い着物でも人気があるのかもしれませんね。

しかしいくら丈夫な牛首紬でも、保管状態が悪ければ虫害(虫食い)や劣化によるシミ等の被害を受けてしまいます。シミや虫食い穴があったら買取価格はダウンしてしまいますから、できるだけ良い状態で保管をしておくことも大切です。

出典:

出典: 出典:

出典: