京友禅(きょうゆうぜん)は様々な日本の伝統工芸品の中でも、有名な伝統技術と言える着物のひとつです。着物にあまり詳しくない方でも、「友禅」という名前を目にしたことがある方は意外といるはず。また京友禅は比較的活発に生産が行われていますし、振袖等の礼装用着物として作られることも多いため「京友禅を持っている」という方の率も高いと考えられます。

「家に一枚だけある振袖が京友禅」「祖母の古い着物が京友禅かも」そんな方も多いのではないでしょうか?今回はこの「京友禅」について、その歴史や特徴を詳しく解説していきます。また着ない京友禅を手放す場合に知っておきたいポイントについても併せてご案内します。

この記事の目次

京友禅とはどんな着物?

京友禅とは、「京」という名前がつくとおり京都で生産される伝統工芸品の染め物、またそれから作られた着物・羽織等の和装品を意味する言葉です。「友禅(ゆうぜん)」とは「友禅染(ゆうぜんぞめ)」を略したもので、絹の布に絵のように鮮やかな柄行の染を行う技法のことを指します。

友禅染では「京友禅」の他、金沢を中心に生産される「加賀友禅(かがゆうぜん)」、東京で生産する「東京友禅(江戸友禅)」が有名です。この3つを合わせて三大友禅(日本三大友禅)と呼びます。なお京友禅は3つの友禅の技術の中でもっとも古く歴史のある伝統工芸品。現代の日本の「染め」の技術を大きく変えた、和の染色の基礎とも言える存在と言えるでしょう。

なお京友禅には人の手によって絵付けをする「手描き友禅(てがきゆうぜん)」の他、型紙を使って柄付けをしていく方法もあり、こちらは「型友禅(かたゆうぜん)」と呼ばれます。

京友禅の歴史

京友禅が誕生するまでの日本では、柄(模様)をつけるためには「絞り染めをする」「板締めをする」といった方法で染色を行うか、刺繍をする・箔(金箔等)をつけるといった方法しかありませんでした。

もちろんこれらの技法も美しいものではありますが、製法によっては絹地の風合いが損なわれて固くゴワゴワになってしまったり、細かな柄が描けない…といったことも。さらに江戸時代に入ると幕府から奢侈禁止令(しゃしきんしれい)、つまり「贅沢をしてはダメだ」という命令がたびたび発令され、金箔や刺繍をした着物等が作れなくなってしまいました。

そんな江戸時代・元禄の頃、彗星のようにあらわれたのが京都・祇園で働く扇絵師の宮崎友禅斎(みやざき-ゆうぜんさい)です。彼は模様の色が他にはみ出すことが無いように糸目糊(いとめのり)を置くという防染技術を発明したと言われています。

この技術のおかげで、絹の布地にまるで絵を描くように緻密で繊細な柄、刺繍がなくても十分なほどに豪華な模様をつけられるようになったのです。さらに友禅の染色方法では絞り染のように布地に凹凸が生まれることはなく、滑らかで柔らかい布の状態を保てます。

贅沢禁止令の中でも、少しでも美しい着心地の良い着物を着たい…そう考えていた人々にとって、華やかな京友禅はうってつけの存在でした。京友禅はまたたく間にブームとなり、京都のみならず全国各地で絶大な人気を誇ったと言われています。

明治時代に入って日本が開国をすると、海外からの紡績技術や染色技術が一気に入り込んでくるようになりました。京都にもも舎密局(せいみきょく)が作られ、科学染料を使った染色技術や織りを多くの職人が学ぶようになります。そんな中で型を使った型友禅(写し友禅)も開発され、京友禅の生産量が大きく伸びる一助となりました。

日本の伝統的な美を感じさせる花鳥風月を描いた「京友禅」は、振袖や訪問着等、特別な日に着る礼装用着物や花嫁衣装等にもピッタリ。そのため人々が着物を日常的に着なくなった大正・昭和の時代にも「フォーマル用着物」として京友禅は高い需要を保ち続けました。現在も結婚式や成人式等、様々なシーンで京友禅をお召しになっている人を見ることができます。

京友禅の特徴や見分け方

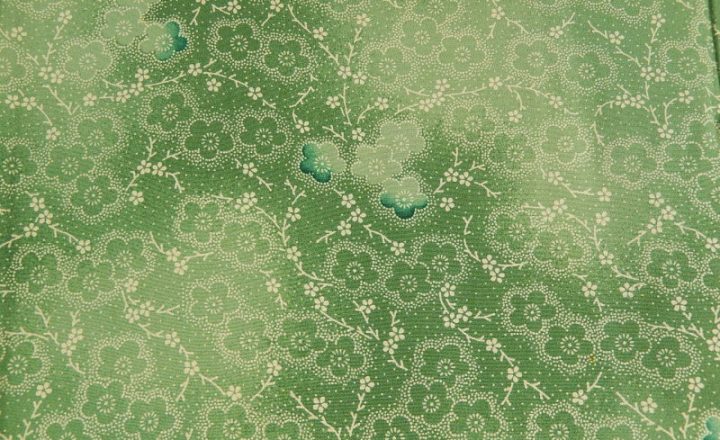

糸目糊による白い輪郭線

「京友禅の歴史」でも触れましたが、江戸時代・元禄頃から伝えられる手描き友禅の技法では、色の混じり合いを防ぐために輪郭線の部分に糸目糊という防染のためのノリを置きます。そのため、ノリを置いた部分は色が染まらず、白く残るのです。どのような柄を描いた場合にも、色と色との「区切り」の部分には白い線がある--これが友禅の大きな特徴と言えます。

モチーフや花鳥風月からモダンな柄まで

京友禅では、松竹梅や鳳凰等の吉祥柄等の他、花鳥風月を描いた伝統的な古典柄が比較的多く用いられます。ただしこのような柄だけでなくモダンな柄や抽象的な柄が取り入れられることもあり、模様・柄のバリエーションは非常に広いと言えるでしょう。

また加賀友禅がどちらかというと「細かさ・リアルさ」を追求した写実的な描き方をするのに対し、京友禅では「洗練・抽象表現」等が重視されやすく、よりデザイン的な表現が多く用いられるのも特徴です。

刺繍や金箔・銀箔加工との組み合わせも多い

他の友禅作品(加賀友禅等)では「染色のみ」で華やかさを表現することが多いですが、現在の京友禅では染色後に刺繍や金箔・銀箔加工を行い、さらに複雑で華やかな表現を行うことが珍しくありません。特に花嫁衣装や礼装用の留め袖・振袖等では、金糸・銀糸の刺繍等と組み合わせた緻密な作品を見ることができます。

京友禅は高く売れる?手放す時の注意点

「友禅風」との間違いに注意

京友禅は上でもご紹介したとおり、現在の日本の「染めの着物」の代表作品とも言える存在です。そのため京友禅以外の一般的なフォーマル着物(留袖や訪問着・振袖)の生産でも、京友禅を参考にした模様付けが行われています。

問題なのは、このような京友禅『風』の着物も呉服業界では「友禅」として売ることができる、という点です。現代では絹の生地や化繊の生地にインクジェットプリンターで柄をプリントする大量生産の「友禅」が多く登場しています。

この手の大量生産品の場合、新品の販売価格は最安3万~4万円程度。また成人式用にセット販売される振袖の中にも、上記のようなプリント生地による製品は多数存在しています。プリンター・業務用ミシンによる大量生産品と伝統工芸品である「京友禅」では、中古品の買取価格は数十倍近くの差が出るのです。

伝統工芸品であり、なおかつ有名作家製品であるものであれば50,000円~100,000円以上の値が付くこともありますが、「友禅風」の場合、状態によっては千円以下…といったケースも。

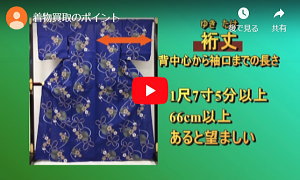

「京友禅だと思って買取業者に持ち込んだら安値だった!」といったトラブルは、着物の中古販売・買取等の事例で非常に多く見受けられます。特にこの二十年~三十年で購入された着物の場合、伝統工芸品の証である「証紙」が無いかどうか、一度確認してみることをおすすめします。

証紙があると買取価格アップ!

着物専門の鑑定士がいる買取業者であれば、証紙が無くても着物の良し悪しを見分けて、適正な買取価格をつけてくれることでしょう。とは言え、やはり証紙があった方が買取価格が上がることは間違いありません。

「京友禅協同組合連合会」が発行している証紙の他、伝統工芸士である松井青々(まついせいせい)、森口華弘(かこう)等の証紙があればかなり高額での買取も期待できます。

おわりに

京友禅の特徴や着物買取業者等に売りに出す場合のポイントはいかがでしたか?品質の良い京友禅の訪問着や留袖は、結婚式等に着用する礼装着物として、今後も高い需要を保つものと予測されます。ただしフォーマル向けである分、高値が付くには状態が良いことが大切です。虫喰いやカビ等によるトラブルが起こらないよう、管理状態には十分に注意しましょう。